Regiekommentar

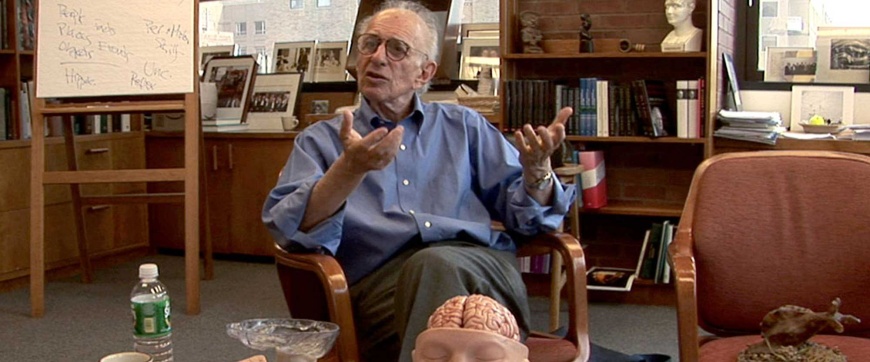

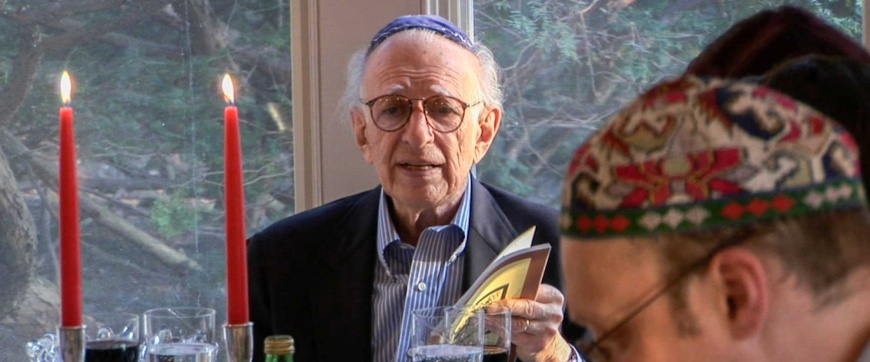

»„Auf der Suche nach dem Gedächtnis“ ist ein Porträt von Eric Kandel – des Menschen und des Hirnforschers. Es ist kein konfrontativer Film und kein Essayfilm über Hirnforschung, sondern ein empathischer Film, der seinen Protagonisten emotional begleitet.

Bei Eric Kandel geht es um Grundlagenforschung. So beschäftigt sich der Film auch nicht mit der Hirnforschung im Allgemeinen, sondern mit seinem Gebiet, der Gedächtnisforschung. Eric Kandel steht ja nicht nur für Hirnforschung; er steht auch für die Vereinigung von Hirnforschung, Psychologie und Psychoanalyse.

Über die Arbeitsweise

Eric Kandel sagt im Film, dass die Herstellung des Films für ihn wie eine Psychoanalyse war. Das war auch tatsächlich unser Arbeitsprinzip: Ich habe Eric Kandel, den Gedächtnisforscher, in seinem Prozess der Erinnerung begleitet. Ich habe den Prozess nicht bestimmt – auch das kann Regie sein! – sondern mit dem gearbeitet, was er mir zeigen wollte.

Bei diesem Film wird der Zuschauer Zeuge des Erinnerungsprozesses. Er sieht keine Inszenierung. Er erlebt dies alles mit. Das ist auch der Grund, warum Eric Kandel so direkt auf die Zuschauer wirkt. Sie spüren seine Emotionen. Das war natürlich manchmal nicht so ganz einfach, wenn man gleichsam ‚ganz nebenbei‘ einen Film dreht mit dem ganzen technischen Apparat. Aber ich habe versucht, Eric Kandel davor zu schützen. Manchmal haben wir sogar wirklich assoziativ gearbeitet. Wir fuhren im Taxi ganz woanders hin und plötzlich sagte er: „Ich möchte Dir die Kunst zeigen, die ich mag. Fahren wir schnell ins Belvedere Museum!“ Drehen Sie mal ohne Drehgenehmigung in einem Museum einen ‚Klimt‘...

Es war wirklich so, dass nicht, wie sonst so oft, die Herstellung des Films im Zentrum stand, sondern das Geschehen vor der Kamera Priorität hatte. Für mich als Regisseurin war das eine Gratwanderung. Deshalb haben wir auch in englischer Sprache gedreht und nicht auf Deutsch. Ich habe ihn jeweils in der Sprache sprechen lassen, in der er mir etwas erzählen wollte. Das sagt natürlich etwas aus, wenn er bestimmte Dinge in Deutsch sagt. Ich wollte ihm die Souveränität nicht nehmen, die er im Englischen hat. Deutsch war für mich in diesem Zusammenhang auch die Tätersprache.

Diese Arbeitsweise beruhte auf einer stillschweigenden Übereinkunft zwischen Eric Kandel und mir. Nie hätte ich ihn, der im Faschismus zum Objekt gemacht wurde, wieder zum Objekt eines Films gemacht. Wir haben den Film in Teamarbeit gemacht. Er sagte immer „We are a team: We make it with your brain and my looks!“ Er konnte in dem Prozess des Filmemachens stets ein selbstbestimmtes Subjekt bleiben. Sonst hätte sich ein Mann wie Eric Kandel niemals so geöffnet, schon gar nicht einer Deutschen gegenüber.

Für mich wird Dokumentarfilm bestimmt von der Beziehung, die man als Regisseurin zum Protagonisten eingeht. Dieser Film ist das Abbild davon. Eric Kandel und ich hatten vom ersten Moment an eine sehr intensive Beziehung und große Sympathie füreinander. Wir haben fast auf der Stelle, als wir uns zufällig kennen lernten, beschlossen, einen Film zusammen zu machen, obwohl wir uns, außer vom Hörensagen, nicht kannten.

Über die Wissenschaft im Film

Eric Kandel hat ganz selbstverständlich von mir erwartet, dass ich mich über die Wissenschaft auf Augenhöhe mit ihm und seinen Mitarbeitern im Labor unterhalte. Er hätte die Darstellung seines Lebenswerks nicht jemanden überlassen, der seine Arbeit nicht begreift. Ich habe also wirklich studiert, genau bis zum Zeitpunkt der großen Drehphase im Labor, weil ich immer auch wieder die Einzelheiten vergessen habe. Aber dann hat Eric den Dreh um ein paar Wochen verschieben müssen und ich stand da parat mit all meinem Wissen für die Interviews und Drehs im Labor... und dann musste ich das wieder Wochen lang lernen für den nächsten Dreh. Und genau das lehrt ja Kandels Wissenschaft, dass man nur durch Wiederholung lernt, sich nur so ein Langzeitgedächtnis bildet... wegen des Proteins CREP? Oder wie war das noch?

Am Ende der Dreharbeiten hatte ich am Schneidetisch zwölf Stunden reines Wissenschaftsmaterial. Das musste strukturiert werden. Nach vier Monaten Schnitt sah Eric Kandel den Film, in dem in ca. 35 Minuten grob die wichtigsten Grundlagen seiner Wissenschaft dargelegt werden. Für mich war das natürlich ein ‚Ritt über den Bodensee‘, es hätte auch schief gehen können. Der Cutter und ich haben sehr gerungen, um das hinzukriegen. Manchmal hatte ich Angst, dass, wenn Eric das zum ersten Mal sieht, er aufsteht und sagt, dass das absolut nichts mit dem zu tun hat, was er 50 Jahre erforscht hat. Zum Glück hat er anders reagiert und gesagt, dass alle wesentlichen Elemente seiner Forschung vorkommen und er sehr einverstanden damit ist.

Die Botschaft

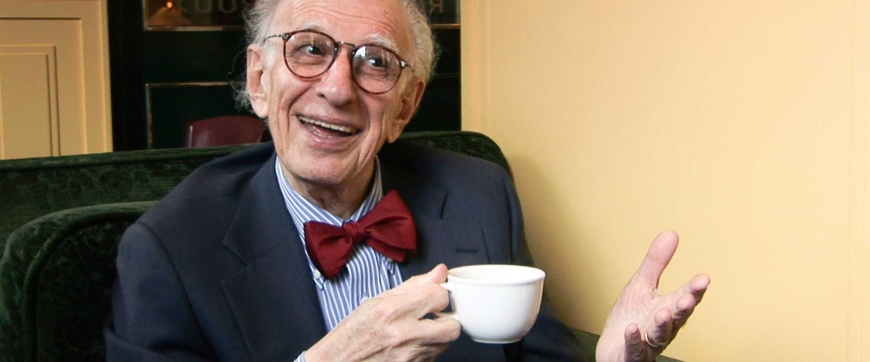

Für mich ist es auch ein Film über Heilung. Das ist sozusagen der Subtext von Kandels Lebensweg: Jemand, der Leid erfahren hat, zieht aus, wird vertrieben, konfrontiert sich mit dem Geschehenen und arbeitet genau mit diesem Schmerz, mit dem Trauma, und schafft daraus etwas Neues, wandelt es in eine ungeheuere Stärke um und findet sogar Anerkennung dafür. Am Ende des Films heißt ihn der politische Repräsentant des Landes, das ihn vertrieben hat, willkommen. Ein Kreis schließt sich. Auch das ist Heilung.

Der Film hat eine überaus positive Botschaft, ist sozusagen von seiner Aussage her ‚antidepressiv‘. Die Kernaussage von Kandels Wissenschaft ist, dass unser Hirn formbar ist, dass es sich verändert. Das widerspricht unserem bislang gängigen Bild, dass das Hirn so bleibt, wie es ist. Der eine hat halt von Geburt an mehr Hirn, der andere weniger. Kandel zeigt, dass sich das Hirn verändert, abhängig von den Erfahrungen, die wir machen. Es wächst! Neue Synapsen wachsen und gehen neue Verknüpfungen ein. Neue Erfahrungen können alte, traumatische Erfahrungen ersetzen. Das war für mich eine hoffnungsvolle Botschaft und passt, wie ich finde, in unsere Zeit, in der viele Veränderungen kommen werden und kommen müssen.«

Petra Seeger

Petra Seeger und das Drehteam in Wien

Petra Seeger und das Drehteam in Wien